10月26-29日,由上海市教委德育处立项支持、上海学生心理健康教育发展中心指导管理、上海高校心理健康教育与咨询示范中心(上海师范大学)承办的2022年(下)“家校合作视角下的学校心理健康工作能力提升”连续四天专题培训圆满结束。

培训第一日 启动家校合作:系统的视角

26日上午举行了简短的开班仪式,由上海师范大学心理咨询与发展中心主任吴燕霞主持,上海师范大学学生工部(处)部(处)长韩刚出席并致欢迎辞,来自上海33所高校和基础教育系统的41位专兼职咨询师或辅导员参与本次培训。

吴燕霞隆重介绍当天的主讲嘉宾——同济大学附属东方医院临床心理科主任医师孟馥教授,以及陆续参与培训授课的来自中国心理卫生协会家庭治疗学组的专家们——上海市精神卫生中心临床心理科主任陈珏教授、同济大学心理健康教育与咨询中心教授姚玉红教授、苏州市职业大学心理学张翔副教授与复旦大学社会发展与公共政策学院徐文艳博士。

韩刚对各位嘉宾和学员的到来表示欢迎,他重点指出家校合作在学校心理工作中的重要性与每一位从事该行业的老师息息相关,希望参与本期培训的各位学员有所收获。最后,负责培训组织工作的上师大心理中心的专职教师吴娅婕介绍本次培训的招生情况以及培训注意事项。

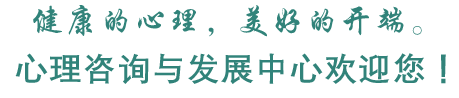

随后,由孟馥教授带来第一天的课程,孟馥教授通过剖析一例例学员带来的困难个案,带着学员们从系统的视角,去理解症状背后的意义。孟老师通过同心圆的练习帮助学员们带着好奇看到所有关系,带着资源取向的眼镜去重新改释和建构,家庭总有资源来帮助自己、帮助来访发展出更灵活的应对方式。

培训第二日 评估生长之路,探索文化之旅

张翔教授幽默风趣,在课堂上结合自身经历,以年幼时对音乐的喜爱和父母观点的冲突引出今日主题。借助两个小练习——个人成长的时间线以及文化图,张老师带领学员们体验在评估生长的过程中,文化是不可忽略的一部分。

下午,张老师通过三个故事带大家了解何为家庭派遣、家庭成员是如何选择并转化这种派遣的。派遣是一个潜意识愿望被传递的过程,如同烙印,它可以是家庭的动力场,是构造带,是情绪流,也可以是资源库,家庭的组成模式。家庭成员的情绪、界限、信念的改变都与派遣息息相关。在随后的案例研讨中,张老师也帮助学员们带着文化的视角,去理解和见证家庭对来访者的派遣和影响。

培训第三日上午:接触与改变——与家庭建立关系

关系的建立在心理咨询中是最基本的内容。第三日的课程由上海市精神卫生中心临床心理科主任陈珏教授和复旦大学社会发展与公共政策学院徐文艳博士带来。陈老师通过讲解一例经典的家庭治疗录像,让学员在学习中体验,在体验中分享,大家纷纷找出自己在咨询实践中的咨访关系的建立的具体方法,陈老师分享的对来访者及其家庭“七分肯定,三分改变”,给所有学员都留下了深刻的印象和触动。

家庭中的边界

徐老师娓娓道来在家庭工作中的边界的界定,耐心地解答学员带来的疑惑。通过让学员们谈每个人的核心家庭或者原生家庭中的边界问题,引发了学员们的自省、反思和领悟。

培训第四日观察与理解——家庭的支持和束缚

最后一日的课程由姚玉红教授带来。在课堂开始前,姚老师就家庭治疗中位置的选择进行课堂互动,调动学员的积极性。随后姚老师用一首动听的歌曲,带领学员走进情绪,带着“四耳”模式去倾听、体会。姚老师强调,看到家庭的情绪,听到家庭的需求,就是促成合作的开始。

下午姚老师用一个震撼的问题开场,“如果你的生命仅剩下10年,你会做什么?”学员们纷纷就这个问题展开讨论,似乎当时间变得越来越有限,大家都会将时间用在陪伴家人上。在随后的案例讨论中,来访者与母亲的“相爱相杀”和对学校、警方、社区等多系统的扰动也引发了诸多讨论,让学员们深刻理解了“支持和束缚”的含义。

结业仪式

为期四天的培训,本次“家校合作视角下的学校心理健康工作能力提升”专题培训于2022年10月29日下午四点顺利结束。结业仪式上,吴燕霞感谢专家们为弥补线上教学的局限,精心备课,丰富教学形式,增加线上互动,以帮助大家获得更深体验和领悟;感谢学员们在忙碌工作中坚持学习的不易和投入。

在学员们的小结中,上海师大的施老师说“听情绪”“听需求”“听内容主题”“听相互关系”的倾听模式导向,以及家校沟通改写的练习,让我学到了很多可以应用于日后工作的倾听技巧与沟通话术;上海财大的韩老师提到“将家庭放在整体的学校工作中观察,就给理论赋予了新的功能与意义,也将在我以后的工作中发挥更大的作用。”上海政法学院的王老师说学习了家庭除了有时候是学生产生心理问题的源头,也是学生继续发展,得以更好成长的资源。